作者:北京二中国际部人文历史社(2024-2025)

摘要

民国时期(1912—1949)是中国社会剧烈变革的时期,回族穆斯林的爱国意识在这一阶段经历了从觉醒到实践的历史性跨越。本文以历史文献和学术研究为基础,从教育、文化、经学研究、抗战贡献及国际交往等多个维度探讨民国时期中国伊斯兰教的发展,以及回族穆斯林在这一时期的国家认同和民族团结意识。研究表明,回族穆斯林不仅在国内推动宗教改良,还积极投身抗战,强化民族认同,并通过国际文化交流提升自身在全球穆斯林社会的影响力。这一时期的回族穆斯林充分体现了“以国为先”的爱国理念,为中国社会的现代化进程做出了独特贡献。

一、民国时期中国伊斯兰教发展的历史背景

1912年,中华民国成立后,孙中山提出“五族共和”理念,主张汉、满、蒙、回、藏五族平等。然而,在清朝遗留的社会结构中,回族仍然面临诸多歧视与偏见,特别是在政治与经济领域缺乏话语权。在这一背景下,回族知识分子逐渐意识到,仅凭宗教信仰并不能保障民族的发展,必须通过教育、文化、军事等多种方式,融入国家建设,争取平等地位。

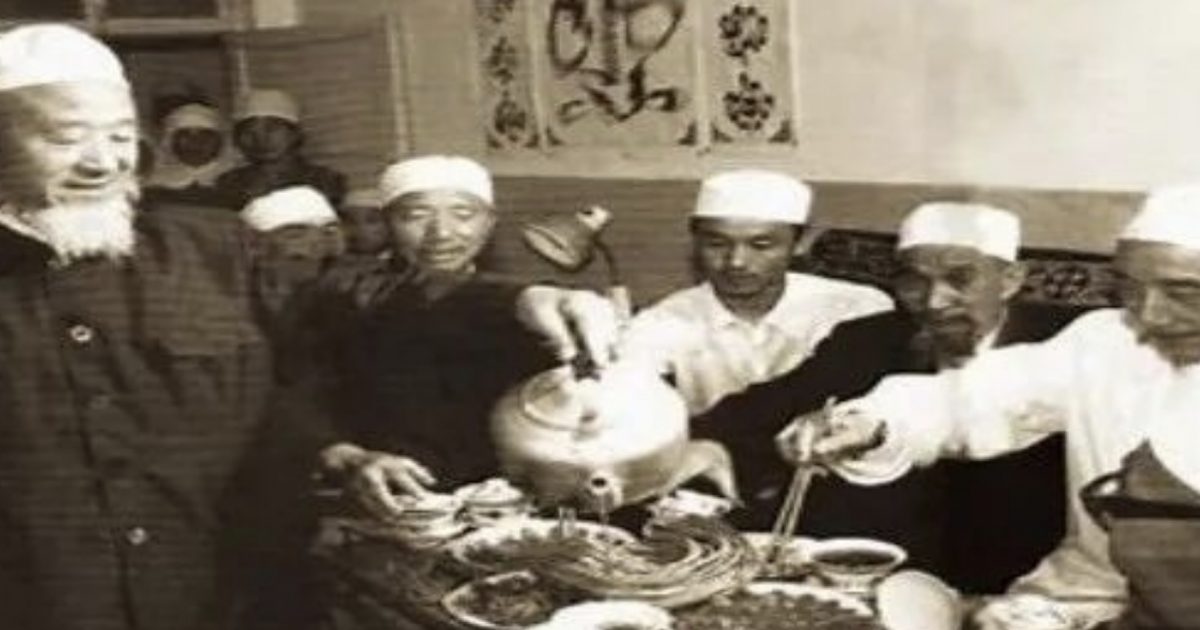

马福祥是这一时期具有代表性的回族政治人物,他曾任甘肃省政府主席,并在北伐时期支持国民革命军。他不仅在地方推行现代化建设,还积极倡导回族与国家命运的结合。在他的推动下,甘肃、宁夏等地的回族社会兴起了一股教育热潮,许多传统经堂教育与现代学堂并存,使回族穆斯林能够在传统信仰与现代知识之间找到平衡。

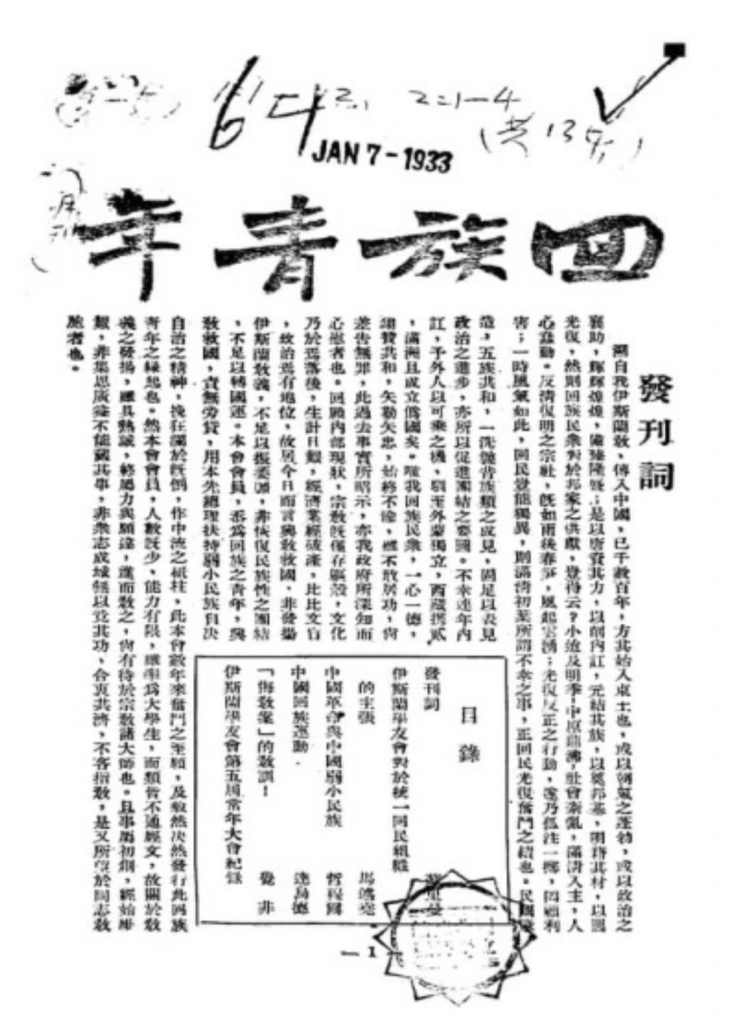

这一时期,回族穆斯林的社会意识也在不断觉醒。1931年“九一八事变”后,日军侵占东北,许多回族报刊,如《月华》《回教青年》,纷纷刊登文章,呼吁全国穆斯林团结一致,共同抗击外敌。这些报刊不仅传播伊斯兰文化,也成为回族社会参与国家事务的重要舆论阵地。

二、民国时期中国伊斯兰教教育事业的发展

成达师范的建立与发展

1925年,著名伊斯兰学者马松亭、唐柯三等人在北平(今北京)创办了成达师范,成为中国近代最重要的伊斯兰教育机构之一。学校的目标不仅是培养伊斯兰教教师,更希望通过现代教育体系,使回族青年具备更高的文化素养,进而改变整个民族的社会地位。

成达师范的课程涵盖国语、数学、历史、地理、自然科学、阿拉伯语以及伊斯兰经学,强调宗教教育与现代知识并重。学校的学生来自全国各地,许多毕业生后来成为中国伊斯兰文化界的重要人物,如著名学者法静轩、翻译家马坚等。

成达师范的学生不仅接受课堂教育,还被鼓励参与社会实践。例如,在七七事变爆发后,学校组织学生赴前线慰问伤兵,甚至有部分学生投笔从戎,加入国民革命军。这些举措不仅增强了回族青年的爱国意识,也让更多的穆斯林认识到,国家的安危与民族的存亡息息相关。

三、民国时期中国伊斯兰教文化事业的发展

回族报刊的创办与文化传播

民国时期,回族穆斯林的文化事业迎来了前所未有的发展,尤其是在出版领域,一批报刊如《月华》《回族青年》《成师月刊》等相继创办。其中,《月华》是影响最为深远的回族报刊之一,由马松亭等人于1930年在北平创办。

《月华》的编辑团队由一批热心于回族文化复兴的知识分子组成,他们不仅翻译伊斯兰经典,还发表关于时政、民族问题的文章。例如,在抗战时期,《月华》曾刊登一篇题为《回族青年当挺身而出》的社论,号召全国回族青年投身抗战,不仅要在战场上杀敌,还要在文化上抵制日军的侵略。这篇文章在当时引起了广泛共鸣,许多回族学生因此投笔从戎,加入抗日队伍。

四、民国时期中国伊斯兰教在抗日战争中的贡献

1. 回族抗日部队的成立

抗日战争期间,回族穆斯林不仅在文化上声援抗战,更在军事上做出了实际贡献。在西北地区,马鸿逵、马步芳、马占鳌等回族将领率领部队,与日军展开激烈战斗。例如,马占鳌领导的宁夏回民抗日游击队,在宁夏和甘肃边境地区伏击日军运输队,成功阻断日军后勤补给,为正面战场赢得了宝贵时间。

在河北地区,回族将领白崇禧也积极投入抗战。他不仅参与指挥淞沪会战,还在桂林组织军事训练,为抗日军队培养了一大批优秀的回族士兵。白崇禧曾在一次演讲中说:“伊斯兰教教导我们,保卫家园是每个穆斯林的责任,而国家兴亡,匹夫有责。我们回族,绝不做亡国奴!”他的这番话,激励了无数回族青年投身抗战。

2. 物资捐赠与后勤支援

除了直接参战,回族社会还在经济和后勤方面提供了大量支持。例如,上海的回族商人马云亭成立了“回民抗战救济会”,募集资金用于购买药品和食物,支援抗日军队。甘肃、宁夏的回族妇女也纷纷组织起来,缝制军服、制作干粮,支援前线。

五、民国时期中国伊斯兰教的对外交往

民国时期,一批回族青年赴埃及、沙特等国留学,他们不仅学习伊斯兰经学,还介绍中国的抗战情况,争取国际社会的支持。1941年,马坚在埃及发表演讲,向阿拉伯世界揭露日本的侵略罪行,并呼吁穆斯林世界支持中国抗战。他的讲话得到了埃及政府的认可,埃及王室甚至向中国捐赠了一批医疗物资,支援抗战前线。

六、结论

民国时期,中国伊斯兰教的发展体现了教育现代化、文化自主化、经学本土化和国际交流活跃化的特征。回族穆斯林不仅推动了自身宗教文化的现代化,还在国家危亡之际展现了高度的爱国精神。他们的行动,不仅是对中华民族团结精神的生动诠释,也为今天中国的多民族团结提供了宝贵的历史借鉴。

参考文献

1.丁明俊,《民国时期“回族”“回教”之争与回族群体的自我认知》,《北方民族大学学报:哲学社会科学版》,2014年第6期。

2.爱新觉罗·溥仪,《清帝退位诏书》,1911年

3.其他相关历史文献与学术研究成果。

发表回复