作者:Michelle 朱芯仪

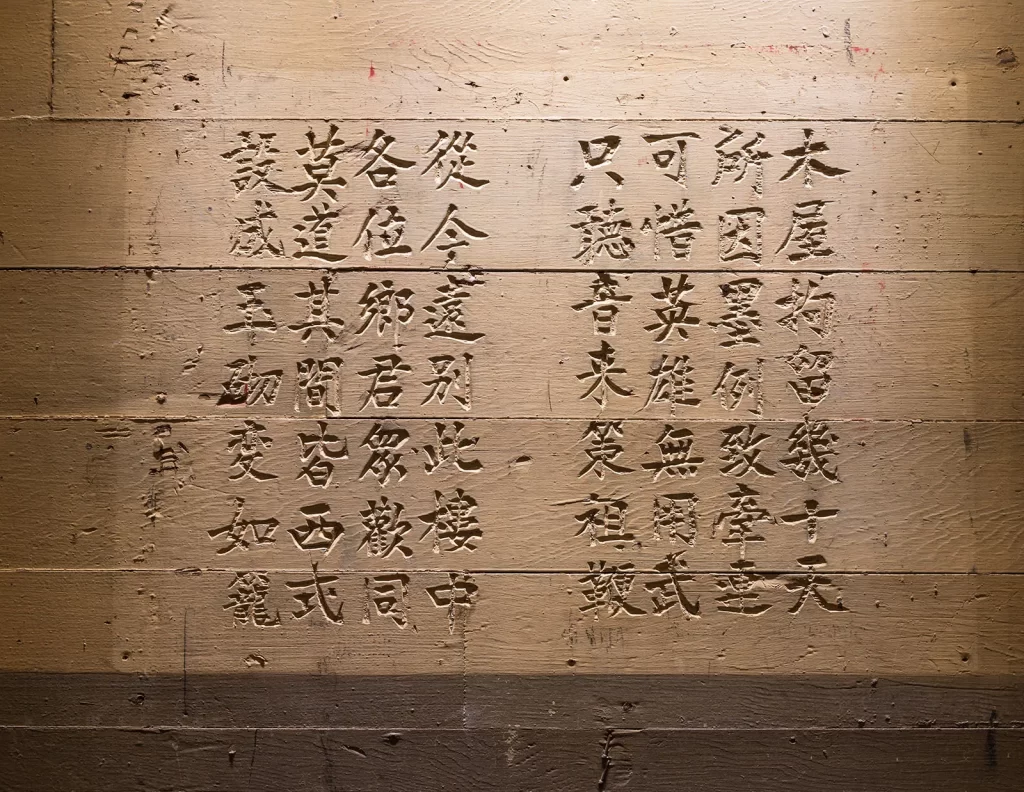

美国《排华法案》(1882年)实施后,大批早期华人移民者在1900-1940年期间被羁押在旧金山以北的天堂岛上。他们在那里被囚禁了数月甚至数年之久。在无可奈何之下将一篇篇诗歌刻在了牢房的墙上,无声地记录着那段暗无天日的血泪史。

作为美国少⻅现存的移⺠拘留所诗歌遗产,它们既是个⼈苦难的⻅证,也是集体抗争的符号。这些诗歌被收集在《枕底⽆花梦不⾹:天使岛中国移⺠的诗歌与历史》中,记录了移⺠者的思乡之情、对未来的迷茫,以及对所受待遇的愤慨。

本文章对天使岛移⺠拘留所墙壁上遗留的135篇诗歌中的12篇进行翻译及逐段分析。

第一首诗:

西风吹动薄罗裳,山坐高楼板木房。

意好子娘云欲远,月明偏受夜更长。

床头有酒心长醉,枕底无花梦不香。

一幅幽情何心寄,全凭知己解凄凉。

West wind rustles through silken lace,

The mountain holds a wood-built place.

Thoughts of dear ones drift afar,

While moonlit nights drag on till dawn.

Wine by my bed, yet barren dreams abide—

No blooms are pressed ‘neath where I lie.

To whom can I send this silent plea?

No kindred soul can solace me.

分析:

诗人以“西风这一殖民强权的隐喻揭开流亡的序幕,阐明了刺骨寒意及漂泊者的窘迫;在风雨交加的形势下,简陋的木楼与故土家园的对比愈发尖锐。秋风吹拂着单薄的衣衫,而对在远方的亲人的思念却吹不散。在明亮的月光下,夜晚显得格外漫长;酒入愁肠反添寂寥,就连梦境也失了花香。末句“墨痕印壁”既是孤独的宣泄,亦是对后来者的无声对话——天使岛的墙壁成了跨越时空的留言簿,每一道刻痕都是不甘沉默的灵魂在历史夹缝中的呐喊:当《独立宣言》渐渐在羊皮纸上泛黄,华人用指甲在松木墙板刻下的诗行却讽刺地成为最鲜活的人权档案 。

第二首诗:

壁上题诗过百篇,看来皆是叹迍邅。

愁人曷向愁人诉,蹇客偏思蹇客怜。

得失岂知原有命,富贫谁谓不由天。

此间困处何须怨,自由英雄每厄先。

A hundred verses weep ‘pon the wall,

Each line a sigh of dreams recalled.

Who hears their cries; who shares their pain?

The weary seeks the same reply.

Who dares to claim their loss or gain?

Alone, fate bears life’s bitter strain.

Blame not the chains nor freedom’s cost—

Heroes rise where frost had crossed.

分析:

诗人从这斑驳墙垣上层层叠叠的上百首诗篇里读出了被《基瑞法案》抹杀的十万个灵魂的集体诉讼书。这些诗歌的内容多是和无数未竟 “美国梦”的最后一丝魂魄对困顿处境的叹息。所谓”由天定”的宿命论背后实际暗藏着对《排华法案》所谓”科学种族主义”的尖锐解构——当白人至上主义自诩为天道,华人移民更信于“或贫或富,皆由天”的逻辑。末句”英雄厄先”的宣言实为对杰斐逊”暴政反抗”理论的跨文化诠释。

第三首诗:

读罢诗书四五担,老来方得一青衫。

佳人问我年多少,五十年前二十三。

Through countless scrolls I’ve wandered long,

Till winter crowned me with threadbare blue.

A fair beauty inquires of my years,

“Fifty springs since twenty-five.”

分析:

青衫功名与旧金山金矿在时空错位中形成了镜像:诗人回顾自己一生,读了大量的书籍,但直到年老才获得功名。”五十年前二十三”的悖论式表述—这看似戏谑的数字—实际上却是时间的磨练和读书路上的艰难的残酷叠加。当佳人询问化作移民官的质询,诗人用这道代数题解构了”模范少数族裔”神话——在排华语境下,时间不再是线性进步载体,而是无限循环的审查轮回。

第四首诗:

今日为冬末,明朝是春分。

交替两年景,愁煞木楼人。

Winter’s breath fades with a gentle sigh

and spring will soon draw swiftly nigh.

Seasons shift, two years agone—

Within this house, my sorrow flows on.

分析:

冬天的尾羽扫过了木楼缝隙,此时春分已经悄悄步入的天平。然而,对于被困在木楼中的人来说,冬至线与春分点只在木楼地板上投下权力的刻度—所谓”两年景”实为《排华法案》精心设计的时效陷阱,通过无限期延宕审查程序,将移民者置于永久临时的存在状态。当节气轮回沦为移民档案室的灰尘,这种时光的流逝只为木楼中苦苦等待的人们带来了满心的愁苦。

第五首诗:

本拟旧岁来美洲,洋蚨迫阻到初秋。

织女会牛郎哥日,乃搭林肯总统舟。

餐风尝浪廿余日,幸得平安抵美洲。

以为数日可上埠,点知苦困木楼囚。

番奴苛待真难受,感触家垝泪双流。

但愿早登三藩市,免在此间倍添愁。

I dreamed of reaching distant shores,

But tempests raged, and waves forbade my journey more.

When stars aligned—when Weaver met Cowherd’s light—

I boarded Lincoln’s ship, bound for the faraway night.

Twenty days of wind and brine passed

till, weary-eyed, I beheld the promised land.

I thought my trials would soon be through,

Yet here I linger, in a wooden prison penned.

The crew’s harsh hands, their cruelty I bear,

While homesick tears dissolve in silent air.

Oh, San Francisco, grant me your embrace,

And free me of this curseful night.

分析:

诗人原计划在去年前往美洲,但因资金问题推迟到初秋。他在七夕之日—牛郎织女相会之日—搭乘“林肯总统号”前往美洲,却没想到这是一个没有出口的囚笼。经过二十多天的颠簸,他终于平安抵达;原以为几天后即可上岸,未料会一直被困在木楼中,受到苛刻对待。移民档案中的”数日”与”困囚”形成残酷的对比,暴露出排华体制的荒诞本质:新大陆用着钢铁巨轮缩短地理距离,却用着官僚制度制造出更深的文明鸿沟。

第六首诗:

夜凉僵卧铁床中,窗前月妹透照侬。

闷来起立寒窗下,愁把时计已秋中。

吾侪也应同敬赏,菲仪无备亦羞容。

In the chill of night, on an iron bed I lie,

Moonlight spills through the pane, a silver sigh.

Restless, I rise beneath the frost-kissed air,

Grieving time’s swift flight as autumn lays bare.

Let us cherish this moment, this quietness—

For even humble gifts bestow a grace unseen.

分析:

在寒冷的夜晚,洒进房间的月光如同故人轻抚,却照不暖异乡客的嶙峋瘦骨。此刻,清辉不再是团圆的信使,而是测量文化断层的游标卡尺。诗人感到烦闷,起身站在寒冷的窗前,发现时光已步入秋季—秋月圆满,如铜镜一般映出故土那边中秋宴的烛火,而自己却连一枚月饼也无从供奉。月饼的缺席不仅意味着物质匮乏,更象征着文化基因的强制突变。所谓“同敬赏”,实为囚徒间的苦笑——以清辉代酒,以叹息作诗;礼崩乐坏之夜, 羞赧的不只是菲薄之仪,更是被碾作尘泥的尊严。

第七首诗:

四壁虫唧唧,居人多叹息。

思及家中事,不觉泪沾滴。

Stone walls echo with crickets’ weep,

A song of sorrow heavy hearts can’t keep.

The dwellers‘ spirits, frail and shy,

Each memory but a stolen prayer.

Lost in thoughts of home, where silent teardrops lie—

Unseen, they fall, as memories softly creep.

分析:

四周墙壁上虫子的促织声穿墙入耳,诗人一瞬间恍若听到了故土夏夜田垄的私语,却惊觉此刻身困于方寸囚室里。邻床的每一声叹息都将思乡病传染给每个辗转反侧的灵魂。泪滴坠地时,泪水在木板烙下浅痕,像极了母亲腌渍酸菜的那口粗陶缸——原来最痛的乡愁,竟是连咸涩都带着记忆的温度。

第八首诗:

闷处埃仑寻睡乡,前途渺渺总神伤。

眼看故国危变乱,一叶飘零倍感长。

In shadows’ grasp I seek the realm of dreams,

Where time dissolves in silver streams.

The future fades, a shrouded shore—

My heart bears weights it can’t ignore.

I watch my homeland writhe in chaos,

A lone leaf tossed on fate’s wild seas.

分析:

埃仑岛的夜像是张倒悬的网,困住了所有试图泅渡噩梦的流亡者。故国的烽烟在报纸上燃烧,而自己如枯叶卡在太平洋的漩涡中—既不能随新枝返青,也难成春泥护花。”落叶”的意象解构了传统飘零诗学的悲情——在排华语境下,落叶不再象征归根的必然,反而揭示出种族主义土壤拒绝任何文化根系生长的残酷现实。诗人如同一片飘零的落叶倍感孤独和无助,却不知大洋彼岸的同胞早已被剪成纸片人,在移民官的放大镜下瑟瑟发抖。”埃仑”在诗人方言中与”哀仑”形成语义双关,使地理名称本身成为身份创伤的注脚。

第九首诗:

牢骚满腹甚难休,裘葛已更又一秋。

满腹牢骚难罄竹,雪落花残千古愁。

My grievances surge, a restless tide,

As peace retreats to where shadows bide.

Another autumn whispers, and old sorrows rise,

A weight that clings beneath changing skies.

Frustrations swell and drown thousands of scrolls,

Unspent, unyielding, with each breath I take.

As snow descends and blossoms fade to gray,

A timeless sorrow lingers—let it come what may.

分析:

冬衣换作秋衫,愁绪却如陈年墨渍愈染愈浓。牢骚在喉间结成冰棱,刺得人吞咽艰难,而墙上刻诗的木屑簌簌如雪,掩埋了所有未及绽放的期待。诗人用”雪落花残”颠覆了汉语诗学的伤春传统——当移民官将诉状视为无意义的字符,刻诗的行为便升华为对知识维护的挑战。松木墙板的纹理成为另类书写载体,证明被消音者如何用物质性对抗官方档案的纸张霸权。诗人虽然 肉身困于异国的寒冬,精神却在故园的飓风中碎为齑粉。

第十首诗:

乞巧少四日,搭轮来美洲。

光阴似箭射,又已过凉秋。

屈指经数月,尚在此路头。

至今未曾审,悬望心悠悠。

Four days before Weaver’s night,

I sailed for shores beyond my sight.

Time flies like arrows, swift and keen,

And now, another fall is seen.

Months have passed, counted on my hand—

Yet here I linger on foreign sand.

No judgment rendered, no end in view—

The scales of justice rusts nearby.

分析:

“乞巧少四日”以一个精确的时间锚点将鹊桥的相会与横渡太平洋的决绝切形成尖锐的对照。铁轮劈开的海浪恰似时光之箭射穿移民梦的靶心—凉秋的再度降临只意味着签证文书仍在官僚机构继续被卡住,不得被批准。移民局玻璃窗反射的不仅是申请人日渐消瘦的面容,更是被行政流程无限拉长的时光。所谓”进步主义”的文明灯塔在此刻显影为永续的等待:他们的手指可以丈量月份,却数不清尊严在档案袋里褪色的次数。

第十一首诗:

夙慕花旗几优哉,实时筹款动程来。

风波阅月已历尽,监牢居所受灾磨。

仰望屋仑相咫尺,愿回祖国负耕锄。

满腹牢骚难寝寐,聊书数句表心裁。

Long I dreamt lands of the free,

I paid my passage and sailed the sea.

Through storms and months, I fought the tide,

Now prison walls hold me inside.

Oakland is close, yet so out of reach—

I dream of home, of fields so bleached.

My heart’s unrest denies the sleep,

So these lines I write for souls to keep.

分析:

从欣赏绸缎庄橱窗里金线刺绣的图腾到跌入锈迹斑斑钢铁牢笼中,诗人经历了太多。他以”阅月”替代”历月”,将移民监禁体验转化为被迫的经典阅读,每一页都是保释金数额与《排华法案》的条款。市区的灯光在铁窗栅栏上投下祖国田亩的幻影,但在现实里却只有镣铐与锄头的碰撞声。此刻的”牢骚”早已经超越个人的际遇–它早已成为被文明冲突碾碎的个体的宣言。”屋仑相咫尺”的地理错觉,实为文化认知的鸿沟写照:三藩市的灯火在望远镜中清晰可辨,但《华人归化法案》却使这最后英里成为永不可及的文明距离。

第十二首诗:

設莫各從,只可所木。

成道位今,聽惜囚屋。

玉其鄉遠,音英墨拘。

砌間君别,來雄例留。

變皆眾此,策無致幾。

如西歡樓,祖用牽十。

籠式同中,鞭武連天。

If none may follow, then the woods alone remain,

Paths to truth now hum in vain.

Far from homeland, my voice chained tight,

Lost in this cell, chains weigh on my mind.

Farewell to friends who with their tales waved bye,

There’s changes abound—yet hope will not die.

Like the western tower where joy had once fled,

Fate binds me now with smothering dread.

分析:

“设莫各从,只可所木”凿刻出的囚笼既是移民监狱的实体围墙,更是语言异化下的精神囹圄。 “成道位今”的悖论撕裂了淘金梦的华裳,暴露出”听惜囚屋”里锈迹斑斑的现实铆钉。当”玉其乡远”的温润意象和”音英墨拘”的刺目现实实现了碰撞,汉字方块在英文诉状上只得溃散成耻辱的墨渍。”砌间君别”的砖石缝隙,渗出的是整个晚清移民群体被”来雄例留”制度的血泪。诗末”鞭武连天”的暴烈画面将囚室中皮鞭的呼啸与太平洋浪涛绞合起来,那些”祖用牵十”的辫发、变皆众此的麻木面孔,最终在”笼式同中”的结构暴力里用四字一顿的节奏将被抹杀的尊契合入历史的断层带里。这些文言密码中熔铸成文化抵抗的青铜铭文最终使天使岛诗墙成为跨越世纪的种族主义考古层。

(图片来自网络,如有侵权我们将立刻删除)

UHHC

UHHC