作者:北京二中国际部人文历史社

Willam Yu, Yusuf Wang, Cassy Chang, Mike Han, Jason Zhao

序:

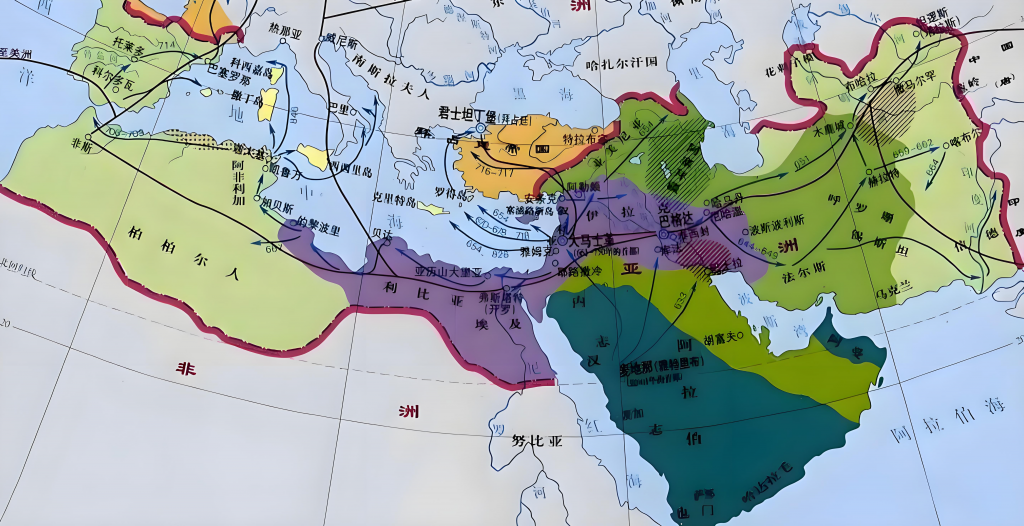

公元751年,唐朝将军高仙芝在京城斩下了石国国王的人头,便随即志得意满,心怀壮志地再次出征几千里外的西域,准备击退石国最后的靠山–阿拉伯帝国(中国称之为大食)。一路行进到今天的哈萨克斯坦塔拉斯河河岸附近,酷暑下的中国军队终于遭遇了身裹黑衣的大食军队。高仙芝远征大胜的名声传遍了唐朝,但是他很快就要面临一场苦战和失败。怛罗斯之战并非一场两大帝国之间的决战,也并非一场动摇根基的战争。两个帝国都扩张到彼此的边界却依旧遥不可及。正所谓物极必反,盛极必衰,一次短暂的见面也许无法预见彼此殊途同归的命运,正如高仙芝自己可能从未想过辉煌时刻转瞬即逝。四年后,安史之乱,唐朝由盛转衰,再不能复起。半个世纪之后,红衣军起义,阿拔斯王朝的盛况也走向了终点。

一

物极必反,器满则覆,极盛不断被历史证明是衰落的前奏。回溯那场著名的冲突,之所以唐朝能与阿拉伯帝国交手,正是因为这两个亚洲东西两极已经将帝国的疆域扩展到了前所未有的距离。面积大,对于古代帝国来说是强大的体现,但是问题也会随之而来:帝国如何运作来维持如此庞大的机器运转?历史学家在讨论中国时,很容易找到中国的一个历史基调:中原与少数民族的冲突与互动。

唐朝的无疑是一个包含了多个民族的帝国,但必须承认其主导为汉族。古代汉族的传统居住地大致为长城一线以南的广大地区,唐朝的疆域远远超过了这个范围。不仅处理内部的民族关系对其是一个挑战,周遭不断发展的其他民族为主导的帝国也是潜在的隐患。最为典型的几个民族有吐蕃,匈奴,以及后来替代匈奴的回鹘。这些国家与唐朝接壤,连绵形成了数万里的边境线。这些边境是极其不安全的,尤其是当邻国不断发展,愈发强大的时侯。唐朝建立以来,外部环境并不理想,正是因为周边部落逐渐走向了统一。6世纪中叶,伊犁可汗在蒙古高原建立了强大的突厥汗国,但很快就分裂为东西两部分。东突厥位于中国的北部,实力强大,团结了许多周边的小势力,给发展中的唐朝带来了很多麻烦。公元7世纪初,突厥人大举南下,唐太宗通过著名的渭水之盟才将突厥人击退。629年,唐朝入侵突厥领土,一举将其征服。公元7世纪末,东突厥帝国再次崛起,建立后突厥汗国,再次与北方的唐朝抗衡,并在安史之乱前夕才被彻底征服。唐朝表面上解决了外敌入侵的问题,实际上这场持久战给唐朝造成了巨大的外部国防压力。

军事开支是唐朝财政中最大的开支之一。唐初的主力军队是府兵,由西北的军人家族成员和一些胡人组成。参军可以免除各种税收和劳役,而且他们大多是来自富裕家庭的男性。按照这个制度,这些士兵只有在需要战斗的时候才参加战斗,在没有战争的时候从事农业生产,必须自备装备、武器和食物。这种看似生产效率最大化的方法,却存在着一些难题:没有长期系统化训练的士兵不精于作战,农业生产效率也难以与普通农民的产出相比。这些结果最终将反映在政府支出上。政府投入的资金和精力来支持这些半职业军人,但却没有换来相应的军队实力或者更多的生产。财政问题是一方面,政府管理和组织军队的问题也逐渐浮出水面。唐中期经济水平提高,府兵免除劳役和税务的优待已经不足以吸引大众,家族自然不愿让年轻人参军。这直接导致了唐朝政府自身征兵能力不足,而帝国北方游牧民族的崛起,使边防军和地方组织军队的地位日益上升。藩镇,也被称为地方军阀,也因其作为防御壁垒和战争中心的重要地位而显著增强。虽然外部民族压力极大,但它们仍不足以与强大的中原王朝决一死战,拖垮唐朝的是其内部处理能力的缺失。

二

唐玄宗之所以为后世所熟知,一方面是他开创了一个中国历史上最繁荣最开放的一个时代,同时也眼睁睁看着这个时代一去不复返。不管是兴盛还是衰落,都是社会长期发展的方向决定的,而非仅仅其一个人的生活变得奢靡导致的。在亚洲另一端的阿拉伯半岛上,阿拔斯王朝的哈里发马蒙的一生和唐玄宗如出一辙。他和上一任哈里发哈伦是阿拉伯帝国黄金时的代表,但在他统治下,帝国内发生了大规模起义,从此由盛转衰。

在帝国极盛之时,战争的号角却突然打响。这不是一个偶然的结果。如果追溯到阿拉伯人的起源,他们是闪米特人的后裔。闪米特人分布在北非和西亚的大片地区,希伯来人和巴比伦人也是闪米特人的分支。现代对于阿拉伯民族的定义是以阿拉伯语为母语的人的总称,这个范围不仅包括半岛上的居民,同时也包括了中亚,北非等地区的人口。这个民族的形成与伊斯兰教的传播关系极为紧密,因为在这个大民族形成之前,阿拉伯语无非是半岛上贝都因人部落所使用的当地语言。先知穆罕穆德将伊斯兰教带给了阿拉伯半岛上的部落,建立了伊斯兰教为中心的阿拉伯帝国并不断扩张,同时传播《古兰经》教义。尽管《古兰经》有各种译本,但虔诚的信徒为了追寻真谛,更加愿意去学习原版阿拉伯语的教条,于是阿拉伯语就这样传遍了其国境甚至更远的区域。至此,将阿拉伯人定义为一个独立发展的血缘民族是有缺陷的,阿拉伯民族实际上是一个由所有讲阿拉伯语的民族和群体组成的新单位。

很明显,宗教在维持其帝国内部统一的作用是不可或缺的。宗教使得各民族诸部在虔诚与真主的同时也忠诚于这个立于宗教的国家,使得民族之间的差异变得似乎不可见。阿拉伯帝国却偏偏在宗教上出现了致命的不和。穆罕穆德死后,统治阶级对于帝国高位的继承者产生了旷日持久的分歧。逊尼派认为哈里发应该由穆斯林公社选举而出,什叶派则认为哈里发应该由穆罕穆德的血脉阿里来担任。阿拉伯帝国两代王朝的建立都与这两派的争斗息息相关。穆罕穆德死后,逊尼派占据上风,但当第三任哈里发奥斯曼被叛军刺杀后(这时期已经出现了被征服者不满的表现),阿里成为哈里发,这让逊尼派十分非常愤怒并引发了帝国的第一次内战。结果是阿里被杀害,逊尼派的穆阿维叶建立了倭马亚王朝。两派的正面冲突在这个帝国的初期就发生了。阿拔斯王朝也是与穆罕穆德有血缘关系的哈希姆家族在什叶派的相助下建立的。值得一提的是,其建立也得到了波斯地区的支持。

长期的教派斗争也同样造成了近似于唐朝藩镇割据的结果:这种来自内部不和的压力使得两派别甚至各家族常常利用例如波斯这样的民族支持去对抗彼此,这使得原先各地区的民族势力不断加大,埋下了隐患之种。

阿拔斯推翻倭玛亚王朝之后,残害屠戮成性。他假借办宴谋害倭玛亚家族成员,80人中仅拉赫曼生还,并随后逃往伊比利亚半岛,建立后倭玛亚王朝。阿拔斯派人四处追杀倭玛亚家族,并挖掘倭玛亚坟墓,侮辱尸体。当年与阿拔斯共患难的什叶派,在阿拔斯上位后强烈不满,因为他们想建立一个由阿里后裔统治的阿拉伯。于是阿拔斯迫害什叶派,将阿里家族赶尽杀绝。这导致了什叶派在762年麦地那和巴士拉发动起义,虽然都以失败告终,但彻底撕裂了什叶派和阿拔斯的关系。阿拔斯在位期间,阿拉伯帝国达到短暂的鼎盛,他手下大将阿布穆斯林(怛罗斯之战阿拉伯主将)成为呼罗珊(波斯)总督,手下强兵无数,影响力广大,甚至染指政治领域。另外,阿拔斯为妥善管理帝国辽阔的疆域,把帝国版图各地划分给自己家族的成员以及其他贵族,部分掌握了巨大兵权和地区。阿拔斯死后,曼苏尔,阿布穆斯林,阿卜杜拉阿里三权相互厮杀。曼苏尔统治时期,在政治斗争领域极其残忍,先后解决了阿卜杜拉阿里和阿布穆斯林的队伍,并残杀其余部。尽管曼苏尔巩固了自己的王位,帝国的大地开始了震颤,各族各党起义频发,他通过各种军事和政治手段残酷镇压了这些反叛,并基本上摧毁了什叶派,但并没有阻止反叛的持续爆发。曼苏尔在治国方面虽然贤明,但是其统治手段正如历任哈里发一样残忍,帝国延续的高压统治手段加深了各族被统治的不满情绪。

哈伦在任期间,帝国根基已经毁坏,难以调和的民族和宗教矛盾,地方和家族势力的兴起,似乎瓦解近在咫尺, 不过哈伦通过像之前哈里发的手段一样,暴力镇压四起的反叛,用阴险的计谋和背信弃义除掉势力大者。哈伦的时代,大力支持学术,艺术等发展,如智慧宫,一千零一夜,让阿拉伯的文化达到了极盛。这些方面让哈伦具有争议。哈伦在位前期,巴尔麦克家族实力一度赶超哈里发,他们担任了维奇尔,地方长官等,是阿拉伯人公认的慷慨者,他们为发展有着巨大贡献,然而却引起了其他家族的嫉恨。哈伦最终亲手将巴尔麦克家族摧毁,杀死或监禁了有势力的成员,没收了全部财富。非洲领土在哈伦期间逐渐脱离控制,伊德里斯和艾格莱卜分别独立;在东方,波斯贵族势力增加;由于哈伦任用突厥人的军队平叛或征战,突厥民族逐渐壮大。

尽管哈伦时期帝国积累了巨大的财富,但是并没有带来和平。艾敏和马蒙两个儿子对王位展开了内战,阿拔斯王朝开始真正衰落。马蒙赢得斗争之后,定都呼罗珊的木鹿,把帝国的中心放在了呼罗珊—帝国的东部,这导致了本就局势不稳的西部地区更加混乱。他轻信维齐尔法德勒,为平定什叶派的情绪,安排家族与阿里后裔通婚,并接受什叶派教义,甚至改服饰为绿。这使得国内陷入恐慌,阿拔斯派在各地起义,要求废帝。马蒙才清醒过来,然而国家已经残破不堪。除此之外,其他教派纷纷揭竿而起,麦蒙因连年战争,无心管理一些起义,然而到了统治末期,他仍然大举发动征服,导致状况进一步恶化。

帝国之末,哈里发依靠外籍军队巩固政权,外籍民族(以突厥为主)的权力大大膨胀,他们对哈里发的上位与统治有着很大的影响,而这些被外军扶持的哈里发,又进一步扩大外军规模。最终武将摄政。武将摄政时期结束后,大权又落到了维齐尔的手上。此时国家已经瓦解,哈里发仅仅统治阿拉伯半岛的部分地区。无可奈何的哈里发,将维齐尔设立为总艾米尔,即统领军队和政治的最高长官,是实际掌权者,而哈里发仅仅作为宗教领袖,淹没在历史的长河中。这一时期,阿拔斯王朝名存实亡,直到1258年彻底灭国。

三

这两个古代帝国的存在带来了难以估量的历史财富,我们也可以从他们的分裂和消亡中瞥见民族和国家之间的矛盾与联系。帝国虽有强大的军事实力和经济总量,但是其集权统治和陆地霸权的基本框架使得民族问题既成为了内忧也成为了外患,根本上是不同群体所代表的利益是不相同的。帝国的兴衰就像宇宙的呼吸一样自然,强盛存于表象,内部暗流涌动。

发表回复