作者:Zinou Xiao, 北京二中历史社(本部)

内容提要:明末农民战争是指自明天启七年陕西澄城县农民起义起,直至清康熙三年夔东抗清基地的覆灭为止,长达三十七年的全国性农民运动,这是我国历史上规模最大、斗争最激烈的农民起义之一。作为起义主力的农民,在不同地区展现出多样的对于土地政策的变革,诸如李自成“均田免赋”政策、东南地区的“均佃”与“永佃”斗争、孙可望设立营庄等等,对清及近代的土地政策有着较大的影响。本文是阅读《明末农民战争史》后,依据阅读内容及体会,综合相关论文,以北方、东南土地变革为例,探讨地理、生产方式及政治对于起义农民政策的影响。

一.北方及四川地区的均田尝试

(一)明中晚期的土地兼并与社会危机

万历末年,此时距明朝建立已经过了二百三十余年,作为一个传统的封建王朝,明政府内部腐败滋生,土地兼并加剧,统治根基几乎朽坏。而这些矛盾中,尤以土地问题最为尖锐。由于长期的国内总体和平,两年三熟制的开发与美洲高产作物的引入,人口发生了巨大增长,数目达到了2亿左右,这就使得人地矛盾急速发展。

而官僚系统的腐败、地主阶级的无节制扩张、小农生产的不稳定性与皇室的穷奢极欲则加剧了土地兼并的进程。时人载“然惟成都府属,自灌抵彭十一州县开堰灌田故名焉。近为王府有者什七,军屯什二,民间仅什一而已。” “势豪之家,仆隶多至数百,奸民乘势投献,百姓受其鱼肉。”可见明末土地兼并形势之严峻。

正是在这样贫者无立锥之地的残酷环境与天灾之下,明王朝的危机表现为在北方广大地区的流民与武装抗争。明王朝的高度中央集权的制度与地方地主豪绅力量的强大,使得明末农民战争的残酷与阶级斗争的烈度达到史无前例的高度。同时,农民对于分配土地,打击旧贵的要求也十分突出。这也是李自成建立政权后广泛采取暴力均田的客观原因之一。

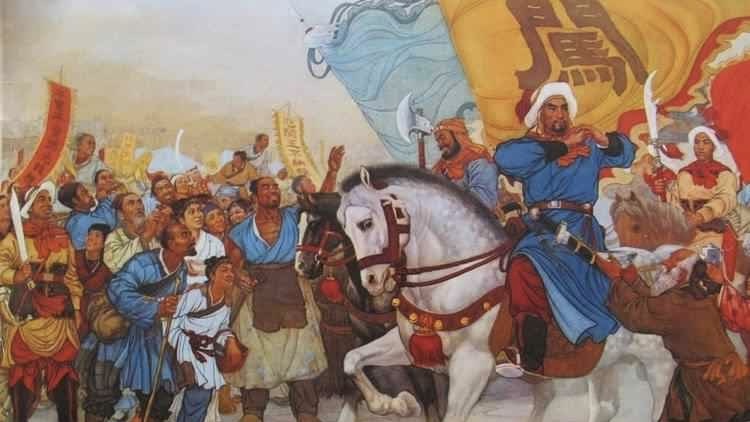

(二)李自成的“均田免赋”政策

崇祯十三年(1640年),李自成部起义军冲出商洛山,直入河南。在洛阳、开封等地同明政府军展开四次大规模会战,并最终取得全面胜利。在攻陷洛阳城后,李自成初步尝试均分浮财和分配土地,他指出“王侯贵人剥穷民,视其冻馁,吾故杀之,以为若曹。”这样的政策效果立竿见影“远近饥民荷旗而往应之者如流水,日夜不绝。一呼百万,而其势燎原不可扑。”

此后,李自成及闯军,打出了“剿兵安民”与“均田免赋”的响亮口号。在击溃明孙传庭所部后,收取了河南、陕西、山西、河北等省份,于西安建国“大顺”。在经济上延续了起义时期的政策,“三年免征,一民不杀”推广落实。在进军过程中,暴力均分土地“贵贱均田”的行动,取得了广大农民的响应,“伪党牛金星以慈声惑众,谓五年不征,一民不杀,且有贵贱均田之制,于是人无固志,山西郡县望风解。”这也是李自成能快速平定华北的重要原因。

再进入北京后,李自成实施均田,基本方式是没收逃亡官绅、大地主土地并分配或者直接由佃农直接认领土地。清人载“闯官莅任…以割富济贫之说,明示通衢:‘产不论久近,许业主认耕。’” “所存田产、牛只、家属,悉为二县民人瓜占” “仆佃悉行侵欠”

在明末土地高度集中的普遍情况下,李自成的“均田”极大改善了底层农民的生活状况,在大顺政权短暂的几月时间内,广大北方地区生产秩序回归,农民生活快速安定.而四川的张献忠所部也实施了类似的政策,与之遥相呼应。

(三)李自成“均田免赋”政策的影响因素

我们也应当注意到,均田在大顺政权的活动中并不占重要地位。这是因为在明末统治阶级的沉重压榨下,农民往往整甲整里地逃亡,耕地大面积抛荒;由于农民军到达的地方,明宗室、官绅大批地被消灭或者窜往他乡,出现了大量无主之田。因而在这种特定的条件下,土地问题反而不显得那么突出。前文提到,在明朝末年,华北广大地区的土地往往大量被皇室、权贵、藩王侵占。这些土地上的佃农,长期依附于官府,被各类爪牙肆意欺压。而李自成对于明朝旧有权贵藩王实施了严厉的打击,不再任用,加之大量南逃官员抛弃其产业。所以在均田过程中,基本是直接安置大量流民于这些“无主”土地上,或者由旧佃农认耕,阻力较小,行政治理更为简单便利。且由于“均田”政策附带执行三年免征政策,这使得大顺政权短期内不置税吏,不以征粮征税额度作为考核标准。既减轻农民负担、减轻压迫,也令均田政策的执行难度下降。

与此同时,地理原因不可忽视。我们可以看到,大顺政权控制区主要分为三类:1.华北、关中等大规模平原,在这些地区执行均田,测量考核难度较低,治理成本较低;2.陕北、甘肃等存在大规模丘陵地区,这些地区往往有明制下的卫所等军政单位,且这些单位常管理该地区的少量平原聚居区,该地直接继承军屯,不向普通农民均田。3.秦岭、荆襄及伏牛、桐柏山区,这些地区属于大顺军的老根据地,旧有土地关系基本梳理完成,分配任务也先于华北完成,且这些地区地形崎岖,行政单位支离破碎,旧有的官绅力量弱小而山中原本不登记的聚居“棚民”较强,完成均田的阻力最小。

军事因素则在其中发挥了决定性作用。李自成在起义中早期长期被明政府围剿而流动作战,期间官军往往将之重创,他不得不歇马深山蛰伏。在这一阶段,良莠不齐的流民、逃兵队伍不断在艰苦的作战中“淬炼”。尤其在商洛山时期,李自成所部仅剩千人之余,但其部下皆为百战之士,并且建立了对李自成的绝对忠诚。因而在攻略华北之际,这支纪律严明的军队令明军畏惧而降,也使得官绅地主很难跻身“从龙之臣”序列并藉此保全,反而不得不屈从之承认土地的再分配。因此,李自成得以实施了最彻底的“均田”政策。

二.东南地区的争取永佃权斗争

(一)东南地区的特殊情况

明代已经完成了经济重心南移,东南地区的财赋已经成为了明政府的根本。随着海外贸易的扩展,白银大量内流,这也是明朝后期一个的重大经济现象。在这一过程中,东南地区的手工业和商业资本主义发展迅速,也就是“明末资本主义萌芽”,而富豪之家往往置地扩产,这就使得东南地区的土地兼并极快发展发展出了特殊的佃农制度,这也就是顾炎武所提到的“吴中之民,有田者什一,为人佃作者什九。”

这种佃农制度的压迫非常残酷,佃农由于人身依附,甚至直接是属于地主的奴仆,往往会受到严苛剥削。“郡邑长吏,受富民贿,纵其多取田租,倍征债息,小民赴诉无所”福建宁化地主收租时,“以二十升为一桶,曰租桶;及粜则桶一十六升,曰衙桶,沿为例”利用度量衡的差异,让佃农付出多四分之一的负担。这些剥削长期存在,使得主佃矛盾不断激化,伴随着北方大起义的风起云涌,南方地区的反抗也开展起来。

(二)佃农的武装斗争与永佃权

明末的佃变,一般爆发于北都覆亡后的弘光、隆武年间,而延续到清朝初年。其中“田兵”和“铲平王”运动最具代表性。

福建宁化县民黄通,“以较正斗斛,裒益贫富为名” 乃连络数十乡为长关,佥其豪者曰千总,总各为部。通有急则传千总,千总传所部,不一日而千百人集矣”他组织起广大的佃农,建立起类似于农民协会的武装组织,调遣乡民与地主家丁对抗,反对高昂的地租和争取永佃权并且调解土地纠纷,“事关有司者,皆取断于通,令(指南明知县)拥孤城而已”

在宁化周边,不断有效仿的运动涌现。“效宁化、石城故事,倡立田兵,旗帜号色皆书‘八乡均佃’。均之云者,欲三分田主之田,而以一分为佃人耕田之本,其所耕之田,田主有易姓而佃夫无易人,永为世业”

在江西中部地区,佃农的武装抗争更具政治追求:

“初,甲申、乙酉间,吉州一大变也。苍头蜂起,佃甲厮役群不逞者从之…每村千百人,各有渠魁,裂裳为旗,销锄为刃,皆僭号铲平王,谓铲主仆、贵贱、贫富而平之也…每群饮,则命主跪而酌酒,批其颊数之曰:‘均人也,奈何以奴呼我?今而后得反之也。’”

主佃斗争的不断激化,让佃农不仅开始争取经济利益,还开始不断地要求政治上的平等,并开始将矛头指向腐败的官府和明朝本身。在斗争中,最普遍的要求就是永佃权,以让佃农不再被地主视作劳具而随意剥削或者退佃夺地,为了这一目标,佃农们往往团结起来形成“田兵组织”作为后盾力量:以武力对抗地主。然而,当官绅豪富请来清军后,这些勇敢的农民大多被镇压处决,“田兵”亦被取缔,但清政府也不能不承认部分佃农的永佃权。

(三)东南佃农抗争的影响因素

应当指出,东南佃农抗争的主导因素是争取经济利益,而非生存。在明末资本主义萌芽中,广大东南地区的农业同其他地区有所不同,不再完全处于自给自足的小农经济,而是转向了与世界贸易联系紧密的经营性农业,即“近多闽广侨户,栽烟牟利,颇夺南亩之膏。”烟、棉、桑等经济类作物的生长非常依赖土地肥力,其对于土地的消耗十分惊人,在化肥普及前,常以豆饼肥田,如若不然必须时时休耕。这样的经营方式并不是自耕农可以负担的,因而才会出现由大户购置大片土地,由组织佃农或雇农的生产模式。因而在永佃权斗争中,佃农们并不是要将土地均分然后重返小农模式,而是要在这样的经营模式中争取更多的经济利益,保障劳动的稳定性。永佃权在契约中不可转让,但却能使佃农在五十年乃至几代和世代劳作的安全,理论上可以以之作为依据,抵抗地主的过分剥削与退佃行动。

当然,地理因素也是重要原因。东南地区的长江中下游区域均为平原,但是更多的地区处在东南丘陵地形区,地形起伏不断,不像华北地区有大型平地,明朝官绅有识者也说“均田可行于北而不可行于南。北方地广人稀,南方人稠而土窄。”“松苏若行均田,则人只得一厘。”因此,在这种情况下,彻底理清土地产权、划分合理的产权范围实行“均田”十分困难,农民的教育水平基本不可能完成这一工作,因而“均佃”的集中、合作劳动是十分符合现实要求的。另一个地理要素是河流,且洪涝灾害频发,因而维持水利设施十分必要,这样的“均佃”“永佃”措施,实际上也是便利于地主与佃农协商建设水渠水坝,并修缮设施。

三.总结

明末农民战争中中国各地的农民起义者都在共同致力于解决土地兼并的矛盾,由于政治、经济、文化、军事等诸多方面的差异,使得土地政策变革呈现多样化。但在共性上,它们都具有鲜明的革命性,是同旧有的明朝的高度土地集中的对抗,是在客观上减轻农民负担,起发展生产力作用的。这些创新,例如永佃权在清律中被肯定为合法,而均田的尝试则被后世革命者作为经验:孙中山的平均地权“民生主义”主张就吸取了李自成的教训。

内容由UHHC运营处编辑

发表回复